为参与2017年世界湿地日(World Wetland Day)活动,成都师范学院附属实验学校第66科考队于寒假中对温江金马河、鲁家滩开展了成都平原越冬水鸟调查。

湿地是指不问其为天然或人工、常久或暂时之沼泽地、湿原、泥炭地等水域地带,无论静止或流动,淡水、半咸水或咸水水体,包括低潮时水深不超过6米的海域。

湿地是地球三大生态系统之一,是地球上有着多功能的、富有生物多样性的生态系统,是人类最重要的生存环境之一。湿地覆盖地球表面仅有6%,却为地球上20%的已知物种提供了生存环境,具有不可替代的生态功能,因此享有“地球之肾”的美誉。联合国环境署2002年权威研究数据表明,1公顷湿地生态系统每年创造的价值高达1.4万美元,是热带雨林的7倍,是农田生态系统的160倍。

成都平原的湿地以河流、湖泊等内陆天然湿地和水稻田、堰塘等人工湿地为主,除为成都平原的生态环境安全和粮食生产提供重要保障之外,也为种类繁多、数量较大的鸟类栖居繁殖、迁徙和越冬提供重要条件。根据成都观鸟会等于2010 -2013年开展的成都平原重要湿地调查项目的调查和历史数据整理,成都平原水鸟有8目22科124种,其中迁徙、越冬水鸟97种,占记录水鸟的78.23%,另有13种漂鸟记录。在百余种迁徙、越冬水鸟之中,有青头潜鸭(Athya baeri)这样的极危(CR)鸟类,有红胸黑雁(Branta ruficollis)、大红鹳(Phoenicopterus roseus)、红喉潜鸟(Gavia stellata)等罕见漂鸟,列入国家一级重点保护野生动物名录的有2种,二级重点保护名录的有8种。成都平原湿地迁徙、越冬水鸟聚集数量的峰值或能以10万计。据非正式推测,古环境下的成都平原或为中国内陆最大的水鸟越冬地之一。

开展成都平原越冬水鸟调查,通过调查统计和数据分析,可以进一步了解并掌握成都平原越冬水鸟的种类、数量和活动变化等情况,在调查的同时也能获得成都平原湿地冬季水文环境信息,能够通过越冬水鸟的相关情况讨论湿地健康水平,还能以越冬水鸟为指示物种和关键指标,为保护成都平原湿地,维持湿地健康,提供相关建议和科学依据。

为此,成都观鸟会举办2017年世界湿地日(World Wetland Day)活动,组织多支队伍开展成都平原越冬水鸟同步调查,范围:狭义成都平原内河流、湖泊等湿地。

分区:采用分区同步的方式开展调查,即以成都市区为中心分东西南北四个区,东区包括龙泉、青白江、金堂等区县;西区包括温江、崇州、大邑、邛崃、蒲江等区县;南区包括新津、双流、彭山、眉山东坡等区县;北区包括都江堰、彭州、德阳广汉、旌阳、什邡等区县。

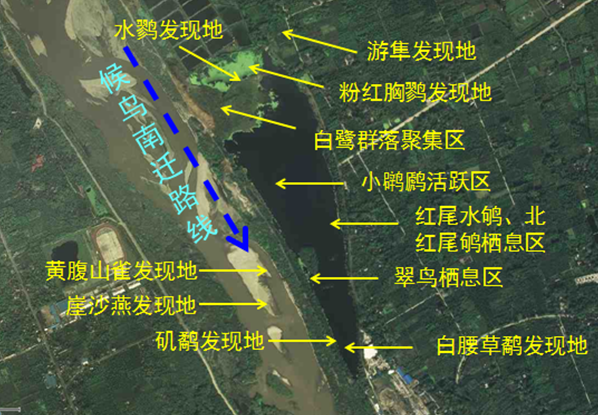

其中,成师附校第66科考队负责进行温江区鲁家滩、金马河的调查,观测记录到普通翠鸟、白鹡鸰、白颊噪鹛、白鹭、白头鹎、白腰草鹬、黄腹山雀、家燕、金翅雀、树麻雀、水鹨、小䴙䴘、小鹀、棕背伯劳等鸟种共162只,并提交给相关机构和媒体。

此次活动不仅获得了一批越冬鸟类数据,还勘查了鲁家滩、金马河的地理特点和考察路线,为后期进场的专家队伍提供了有价值的参考。

《四川卫视》报道我校水鸟调查结果

鲁家滩东岸观测

鲁家滩部分野生鸟种分布图(成师附校第9、26、64、66科考队绘制)